人形制作の流れを動画でご覧下さい。

以下には人形制作を順を追って説明しております。

材料と道具を用意します。 準備

材料

下絵を描く紙。人形を作るための厚紙。割ピン数個。テグス糸数十センチ。割り箸など、長い棒。金属リング。

道具

筆記用具。カーボン用紙。はさみ、カッターなど切る道具。カッティングシート(机を傷つけないため)。ボンドやのり等の接着剤。セロテープ等。

割ピンは人形の動く部分(可動部分)の数だけ用意しましょう。(可動部分が無い場合はいりません)金属リングは針金を使ってもかまいません。接着剤は速乾性のものが良いでしょう。割り箸などの長い棒は人形を支えるためのものです。

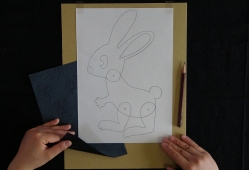

はじめに人形の絵を描きます ステップ1

作りたい人形の絵は基本的には自由ですが、顔は横向きの方が左右に動くときの表現が豊かに出来ると思います。また、正面向きの人形の絵は、影絵では回転させて後ろを向かせることが出来ないので(回転しても表になります)動きに制約が出来ます。

人形の動く部分(可動部分)を付ける時は胴体と可動部分(例えば手や足)の重なり部分も考えて書きましょう。(サンプルではウサギの絵を使いました)

厚紙に原画を写します。 ステップ2

カーボン紙を使い原画を写します。可動部分は別々(パーツごと)に写します。

重ね合わせる部分を必ずつけて写して下さい。可動部分の重なりの印も忘れずに×点などで両方に付けましょう。

原画と厚紙がずれないようにセロテープなどで固定しましょう。

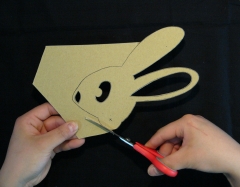

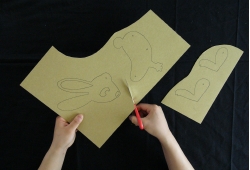

切り抜きます。 ステップ3

厚紙は堅いのではさみで切りにくい場合はカッターを使いますが、一遍に切ろうとせず軽い力で何度かなぞるようにして切った方が輪郭が綺麗に切れます。

切り抜きは内側から外に向かうように中の小さい部分から切って行きましょう。

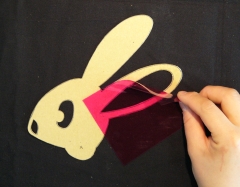

色を付けます。 ステップ4

まず、色を付ける部分に接着剤(又はのり)を付けます。その後、色セロファン等のカラーフィルターを貼り、色がはみ出ないようにのりしろ部分からなぞるようにして切り抜きます。

先に色セロファンなどを切り抜いてから貼り付けても良いのですが、張るときにずれるとのりが黒い影になるので注意して張りましょう。

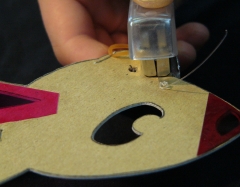

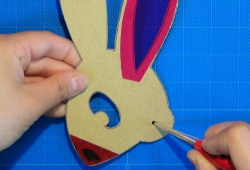

可動部分に穴を開けます。 ステップ5

×点で印を付けた可動部分に目打ちか錐で穴を開けます。

割ピンを入れるので十分入る大きさに穴を開けます。穴を開ける際は十分に注意して手をけがしないようにして下さい。特にお子様がされる場合は大人の方がついて行って下さい。

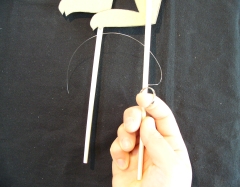

可動部分にゴムを付けます。 ステップ6

反発力で動く部分を作ります。

テグスなどの糸で引いてゴムの反発力を使って戻しますので、ゴムにテンションが掛かりすぎないようにホッチキスで留めます。

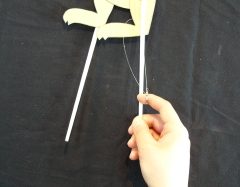

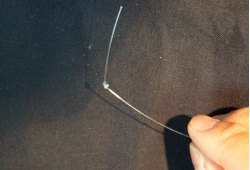

テグスを付けます。 ステップ7

テグスの先を一回、固結びをするだけで十分固定できます。

ホッチキスで留めますが、テグスが滑りでないように先端を結んでおきます。

ゴム引き可動部分の完成。 補足

引っ張りがうまく調整できない場合は何度でもやり直してコツをつかみましょう。

理科で習ったテコの支点、力点、作用点、を意識して作るとうまく行きます。

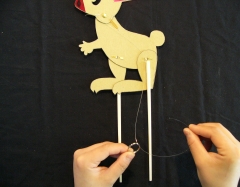

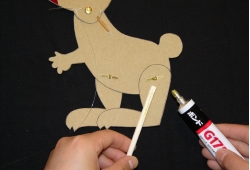

可動部分の仕上げ。 ステップ8

足の部分に割り箸などの長い棒をボンドで貼り割りピンで胴体と付けるとほぼ完成。

割ピンで胴体に足を付けてから割りピンの邪魔にならない程度のところに棒を固定しましょう。

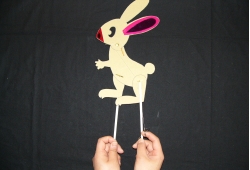

完成! 映してみましょう

やっと完成、映して遊んでみましょう!

ゴム引きの可動部分はいくつも付けられますが、そのときは人形の大きさを考えて作って下さい。

|

まとめ

|

影絵人形の作り方

|

|---|---|

|

材料

|

厚紙(1ミリ程度)

※可動部分がなければ牛乳パックでも可。

色セロファン

※舞台照明用のカラーフィルターですと色の種類も豊富です。

テグス

輪ゴム

割ピン

キーリング

割り箸

|

|

道具

|

筆記用具(鉛筆・ボールペン)

※ボールペンなど先の堅い筆記具で下絵をなぞるため

カーボン用紙

はさみ、カッター

目打ち、またはキリ

ホッチキス

速乾性接着剤

|

ホーム

ホーム 劇団紹介

劇団紹介 受賞歴

受賞歴 活動

活動 グッズ

グッズ 公演のご案内

公演のご案内